根据美国卫星产业协会2024年报告,2023年全球发射商业遥感卫星306颗。美国忧思科学家联盟数据显示,截至2023年5月,全球在轨遥感卫星达1273颗,其中美国占比40%(504颗),保持主导地位。技术层面,光学、雷达、红外等多类型传感器性能显著提升,Maxar公司部署的WorldViewLegion卫星实现30厘米级超高分辨率观测,标志着对地监测能力的新突破。

我国在轨遥感卫星数量已突破443颗,形成陆海空天立体观测体系。《中国地理信息产业发展报告(2024)》显示,2023年新增民用遥感卫星149颗,2024年发射量超百颗。风云气象卫星、海洋卫星等专业卫星体系日趋完善,商业遥感卫星达150颗。技术层面实现三大突破:

长光卫星的吉林一号系列实现批量化生产与高速数传;二十一世纪空间的北京三号系列具备多目标高精度成像能力;西光航天推进甲烷监测等高光谱技术。通导遥一体化技术加速发展,椭圆时空等企业推动卫星综合应用能力提升。

当前遥感技术呈现六大特征:空间/光谱分辨率达纳米级、全天候观测、动态三维感知、应用场景多元化、空天地一体化、技术集成化发展。AI技术深度赋能,阿里达摩院推出遥感AI解译通用模型AIESEG V3.0,中科院空天院发布百亿参数级"空天·灵眸"3.0模型,显著提升复杂场景解译能力。

2023年我国遥感产业规模达2450亿元,直接效益434亿元。在西藏定日6.8级地震救援中,遥感技术实现灾情动态监测与评估。数字中国建设中,高光谱遥感支撑"光谱地球"项目,推动资源监测精度提升。农业普惠金融、环境证券化等新业态涌现,遥感技术成为传统行业数字化转型的核心驱动力。

全球遥感技术正朝着智能化、网络化方向演进。我国将通过工程化应用、个性化服务扩展技术边界,在智慧城市建设、低空经济发展等领域深化应用。随着数字地球技术进步,遥感技术将更深度融入全球可持续发展体系,为应对气候变化、粮食安全等全球性挑战提供关键支撑。

2026 年 2 月 2 日天仪空间完成 IPO 辅导备案,辅导及中介机构均已确定,该公司是国内商业 SAR 遥感卫星开拓者,核心技术团队背景雄厚。

航天产业迎来突破:中国推进卫星监测、火箭回收及北斗应用,国际登月竞赛加剧,全球航天任务升温。

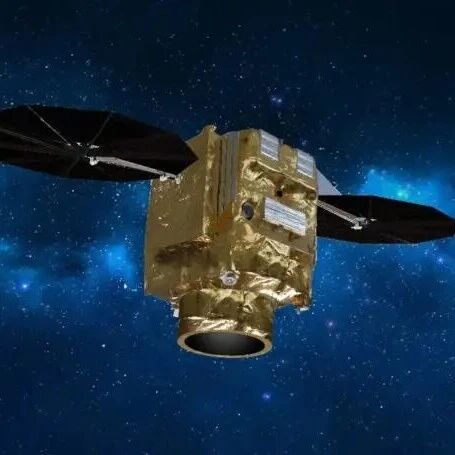

法国太空初创公司Skynopy赢得空客防务与航天公司合同,支持Pléiades Neo星座高分辨率光学影像服务的地面段增强,优化数据采集性能。