堤防是防洪减灾的核心防线,保障人民生命财产安全。《2023年全国水利发展统计公报》显示,全国已建成5级及以上江河堤防32.5万千米,累计达标堤防25.7万千米,堤防达标率为79.0%。巡堤查险是防汛抢险的关键工作,内容包括堤防(含防洪墙)及穿堤建筑物,巡查范围涵盖堤顶、堤坡、平台、堤脚、背水侧和临水侧区域。常见堤防隐患包括裂缝、渗漏、管涌、滑动、冲刷和变形等,需及时识别并采取应对措施。 传统巡查手段如人工巡查、GPS和三维激光扫描受限于效率与覆盖范围,难以实现沿岸堤防的整体监测。近年来,合成孔径雷达(SAR)、无人机、GNSS测量、多波束测深和水下偏振光成像等新技术被广泛应用,提升了堤防信息获取的及时性和准确性。我国已发射数百颗遥感卫星,包括8颗民用SAR卫星(覆盖L、C、S波段)和60颗北斗导航卫星(BDS)。2024年12月,水利一号遥感卫星成功发射,具备全天时全天候对地观测、高分辨率成像和高精度形变监测功能。 通过构建空天地一体化监测感知体系,可实现堤防自动化提取、隐患精准识别、沉降动态监测及风险评估。多源卫星数据融合能突破单一技术局限,优化风险分级预警与巡查路径,提升巡堤查险效率。尽管面临数据融合深度不足和成本高等挑战,未来深化算法优化、构建实时监测系统及推动标准化应用将支撑巡堤查险信息化建设。 堤防呈线性分布于河流湖泊沿岸,以土石或混凝土结构为主,自动提取是巡堤查险的基础工作,为防汛方案制定和资源调度提供支撑。光学卫星影像清晰呈现堤防几何形态及周边土地利用特征,通过多光谱波段组合区分堤防与植被、水体差异,辅助边界提取。例如,高景一号0.5m影像可识别堤顶道路和护坡结构范围(图2)。SAR卫星结合阈值分割算法(如双峰法),自动提取水体与陆地边界确定堤防位置。

1. 多源遥感数据在堤防提取中的应用

堤防隐患排查包括渗漏、管涌、裂缝、滑坡、崩塌及白蚁危害等类型,传统方式依赖人工巡堤和物探技术。天空地一体化监测体系融合遥感、GNSS和地面设备,提升排查效率。

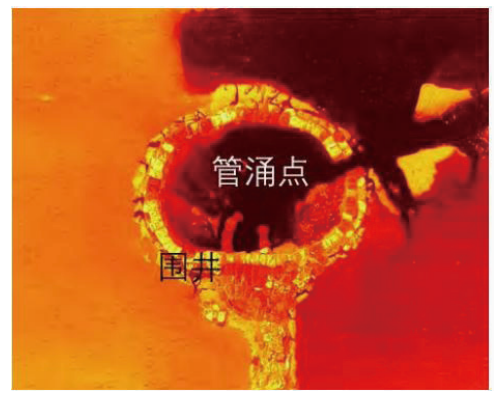

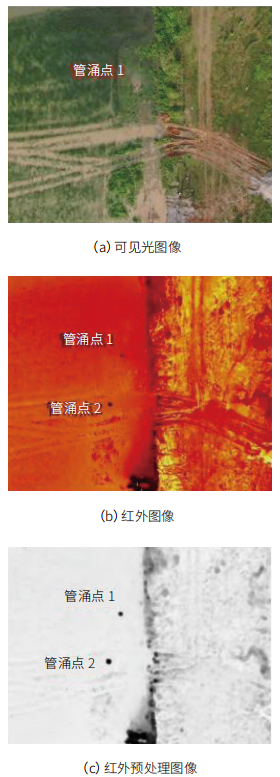

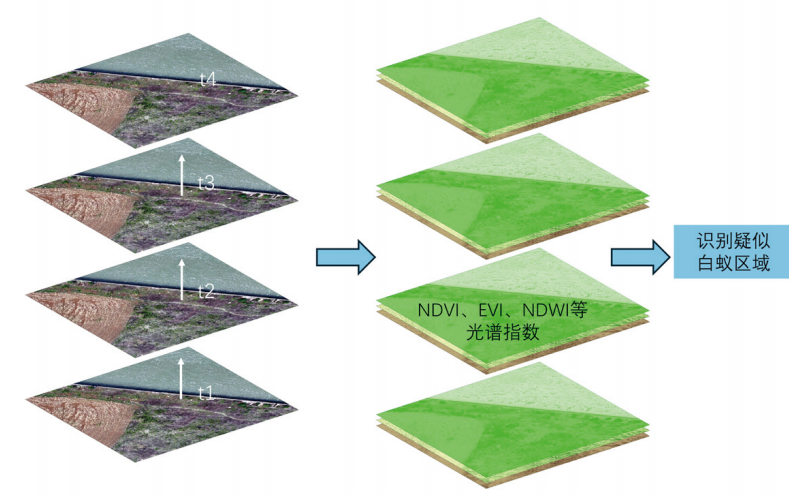

渗漏和管涌排查方面,无人机搭载热红外相机可全天候定位隐患。例如,在洞庭湖杨柳垸堤,无人机可见光和热红外图像识别管涌点(图3),渗漏区在热红外图像上呈低温异常。图4显示无人机成功提取堤脚处管涌点位置和尺寸。但植被密布或连续降雨区域仍存在监测难点。

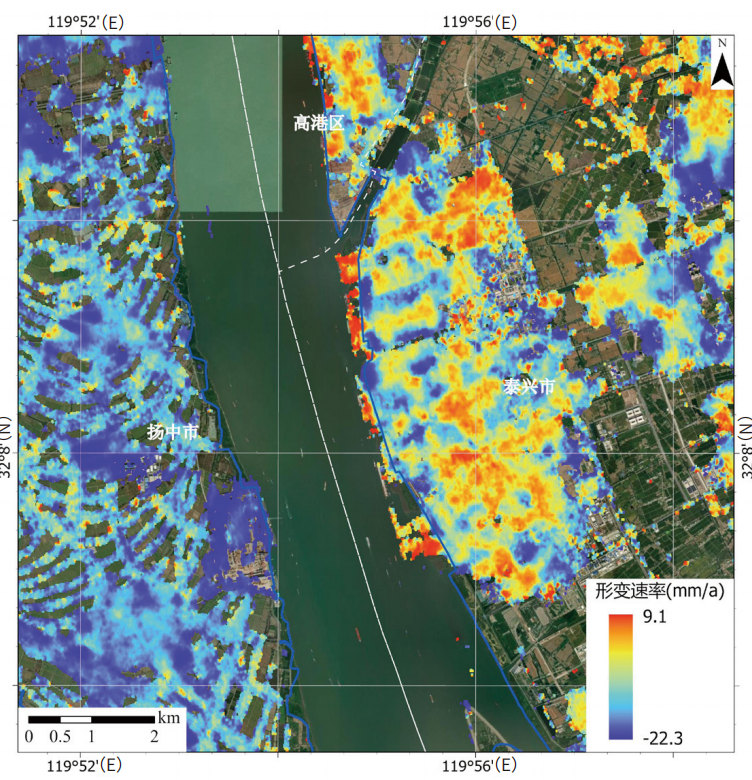

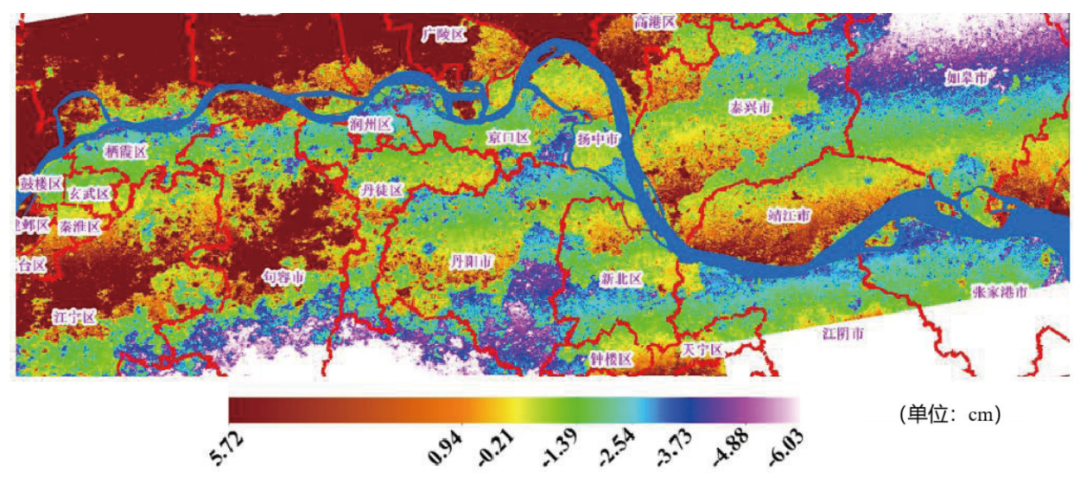

SAR与北斗结合发挥广域监测与高精度定位优势,形成“点面结合”互补。高分三号和涪城一号SAR卫星提供亚厘米级精度沉降趋势监测,北斗实现毫米级位移监测。但数据融合深度和实时性待提升,未来需优化多源数据算法和实时系统。例如,InSAR监测长江江苏段2016—2020年沉降(图7),南岸沉降量0.5~2cm,北岸抬升1~3cm,严重区域如南京市栖霞区沉降超4cm。

未来巡堤查险工作需在空天地一体化监测基础上深化应用:基础设施建设方面,推进高分和国产SAR卫星发射与数据共享,建设轻量化低成本无人机和北斗终端;加强基层人员培训,配备GNSS定位和AI险情识别的智能终端,提升数据准确性。

体系建设方面,融合无人机、视频监控和无人船,构建天、空、地、水、工一体监测感知体系,基于时空大数据与机器学习优化汛期巡查部署。

数据融合方面,整合跨流域、跨部门巡堤查险与水文气象数据,建立历史险情案例库和专家规则库,开发智能算法提高预警精度。

标准化建设方面,统一多源遥感数据格式与元数据标准,编制巡堤查险操作标准,各地因地制宜制定巡查细则。

中国成立太空制造创新发展联盟,长光卫星获5亿元投资加速IPO;多地布局商业航天新赛道,西安目标工业产值1.3万亿元;美国开展战术卫星通信在轨演示,S频段频率资源竞争激烈。政策支持助力产业降本增效。

美国太空发展局授予 AST SpaceMobile 3000 万美元合同,依托 BlueBird 星座开展战术卫星通信在轨演示,系 HALO 计划首单。

SPACE ONE 为 Kairos 3 号机火箭发射发起的众筹收官,历时两个多月筹得 8152.9 万日元超目标,资金将用于发射及周边社区合作项目。