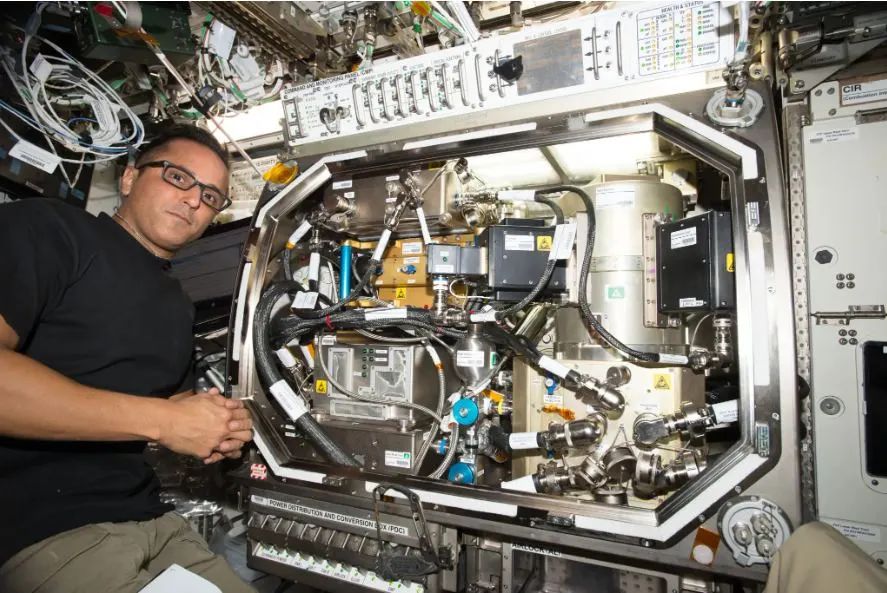

国际空间站ZBOT-1实验

国际空间站ZBOT-1实验

蓝箭航天与中国星网、垣信卫星签署发射服务合同,将为GW星座和千帆星座提供批量化发射服务,商业化前景值得期待。

Viasat宣布退出其在Navarino的持股,因该公司获得ICG融资,联合创始人重新投资,交易预计2026年3月完成,双方将继续保持商业合作关系。

TransDigm Group以9.6亿美元现金收购射频产品制造商Stellant Systems,后者将继续以现有名称运营,收购需监管部门批准。