01

赋能未来的基础与颠覆性技术

人工智能驱动的自主太空操作技术

推动航天器自主决策迈入实测阶段

太空操作模式正在经历一场从以地面为中心的指令控制到在轨自主决策的根本性转变。这一变革由两大核心因素驱动:首先是新兴的超大规模卫星星座,其庞大的卫星数量使其无法通过传统的人工方式进行有效管理;其次,深空探索任务中固有的通信延迟,使得对航天器的实时人为控制变得不切实际。在此背景下,全球范围内的发展趋势是致力于将航天器打造为能够进行实时避障、自主故障诊断和任务动态优化的“自适应智能体”。在实时避障方面,当前近地轨道空间碎片超1亿个,卫星需实时感知并规避碰撞风险,而传统地面控制存在通信延迟;在自主故障诊断方面,航天器在极端环境中易受辐射、温差等影响,需快速定位故障并重构任务;在任务动态优化方面,大规模星座协同运行需动态分配资源。基于上述迫切需求,依托人工智能的自主太空操作技术发展迅速,有望实现在太空领域的深度应用。

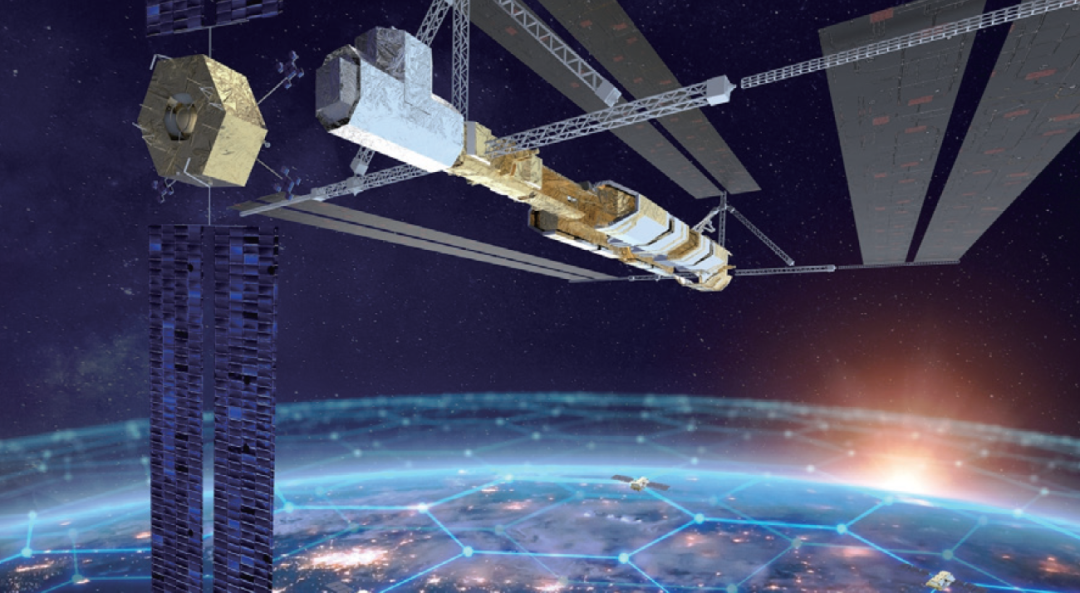

当前,美军民商各领域着力发展自主太空操作技术。2024年2月,美国国家航空航天局(NASA)实施了第二次“商业月球有效载荷服务”(CLPS)任务,其搭载了月球节点-1(LN-1)自主导航验证载荷(见图1)。该任务依赖“多航天器自主定位系统”(MAPS)的联网计算机导航软件,旨在构建月球版“灯塔网络”,通过人工智能辅助无线电信标实现探测器、地面设施及航天员的实时精确定位。此外,美国天军(USSF)各单位同样正在测试自主太空操作技术以实现作战自动化。2025年3月,天军太空快速能力办公室(SpRCO)表示,天军正在试验卫星上运行“快速弹性指挥与控制”(R2C2)新型软件,期望通过该软件实现包括自动任务规划在内的多项服务。

未来,随着人工智能与机器学习在太空领域应用的不断深入,自主太空操作技术或将推动航天器从“预设指令执行”转向“自适应智能体”,既能够实现星上数据处理,节省每年数亿美元的地面站运营成本,提高经济效益;还可实现自主避障技术,有效缓解近地轨道拥堵问题,提高战略安全。

天基量子密钥分发技术可构建

后量子时代的安全屏障

随着量子计算技术的快速发展,传统公钥加密体系面临被量子算法破解的威胁,全球信息安全亟需构建“抗量子攻击”的新型防护体系。在此背景下,量子密钥分发(QKD)技术基于量子力学原理实现信息理论安全,成为下一代通信安全的核心突破口。与传统加密技术依赖于计算复杂性和算法假设不同,QKD利用量子叠加和量子纠缠等原理生成和分发密钥,确保了数据传输在理论上无法被破解,提供了长期的安全保障。当前,尽管基于光纤的地面QKD技术日趋成熟,但其传输距离受限于信号衰减。而利用卫星作为可信中继节点的天基QKD技术,是目前被设想能建立真正全球性、超高安全性通信网络的技术路径之一。因此,自2024年以来,欧洲各国持续关注QKD技术,加速构建天地一体量子通信体系,战略文件不断出台,关键技术取得突破,核心发展路径持续递进。

2024年2月,欧洲“量子旗舰计划”发布了《2030年战略研究和产业议程:量子技术十年目标与路线图》(见图2),率先确立系统性建设目标,明确提出通过量子加密协议和量子物理定律增强量子通信安全性,其中卫星QKD技术被列为优先方向,并计划通过2026年发射的鹰-1(Eagle-1)卫星启动天基验证。在此背景下,德国于同年8月首次在低轨卫星“量子立方星”(Qube)上实现星间激光链路密钥分发,为后续星座组网提供了关键技术验证。11月,欧洲航天局(ESA)与欧洲卫星通信技术企业斯塔瑞恩公司(Starion)牵头的产业联盟合作,成功部署了一条连接比利时欧洲太空安全教育中心与卢森堡数据中心的地面QKD链路,这标志着欧洲量子通信网络建设进入天地协同阶段,其光纤-卫星混合架构设计或将直接服务于2030年覆盖全欧的量子安全通信目标。

02

下一代天基基础设施

大数据、云计算技术将支撑新型天基基础设施

太空大数据中心部署

人工智能的爆发式增长正在催生对计算能力的指数级需求,预计到2030年,全球算力缺口将达到惊人的程度。当前,传统的地面数据中心正面临根本性瓶颈:其能耗已占全球总电力的1%~2%,并且受到散热效率的严格限制。将数据中心部署到轨道上,提供了一种创新性的解决方案。太空的极低温真空环境为设备散热提供了近乎理想的条件,而持续的太阳辐射则能通过天基太阳能系统提供比地面设施效率高出数倍的电力供应,从而形成可持续的能源与计算的闭环。当前,这一概念正从理论走向实际开发阶段,其驱动力在于有望创建“数字太空港”。这种新型天基基础设施不仅有望成为太空经济的新支柱,更可能成为全球人工智能竞争中的关键战略资产。

当前,全球产业界已开始积极探索太空大数据中心的应用。2023年,欧盟委托泰莱兹-阿莱尼亚航天公司(TAS)开展“欧洲净零排放和数据主权先进太空云”(ASCEND)项目(见图3),研究欧洲零排放和数据主权的太空大数据中心可行性,该项目被视为继“伽利略”(Galileo)导航星座、“哥白尼”(Copernicus)遥感星座、IRIS2通信星座之后的潜在旗舰级重大专项。2024年6月,泰莱兹-阿莱尼亚航天公司发布报告,证实ASCEND项目在技术上可行且经济上具有吸引力,预计到2050年将带来数十亿欧元的投资收益,进一步推动太空大数据中心发展。据报告显示,ASCEND项目将重点开发碳排放降低90%的环保型运载火箭和推进模块化在轨组装技术。随着技术的不断成熟,ASCEND项目将分阶段部署太空数据中心,在2036年部署13个太空数据中心构建模块,总容量为10MW,每个模块包含一个太空数据中心服务舱。最终到2050年前,计划部署1300个模块,实现1GW的容量。

未来,一旦上述关键技术取得突破,太空大数据中心作为“数字太空港”,将成为新型天基基础设施,形成新兴航天产业,并对国际人工智能发展和竞争产生深远影响。

超低轨道维持技术有望实现大气边缘的

对地观测与通信革命

超低轨道(VLEO)通常指轨道高度在150~300km范围内的地球轨道,其在对地观测和通信方面具有显著优势。在通信领域,相比传统的低地球轨道(LEO)卫星20~30ms的通信延迟,超低轨运行的卫星有望将星地传输时延降至5ms以下。在遥感和导航领域,在超低轨运行的卫星可大幅降低光学载荷成本,并可将遥感分辨率提升至厘米级,其光学载荷分辨率较500km轨道或将有望提升5~10倍。此外,150km附近的超低轨区域是空间科学测量和试验的理想场所,如对高层大气、电离层和地球重力场等测量试验,以及通过电离层参数的测量对一些自然灾害进行监测与预警。然而,超低轨的动力学环境复杂,大气阻力等作用力显著,卫星轨道衰减速度快,需要抵消卫星轨道高度由于更复杂的动力学环境而快速下降的影响。因此,发展超低轨卫星,就需要通过先进推进技术维持轨道稳定性,开发能够突破大气扰动的补偿算法,并探究高频次轨道维持所导致的能源消耗等问题。

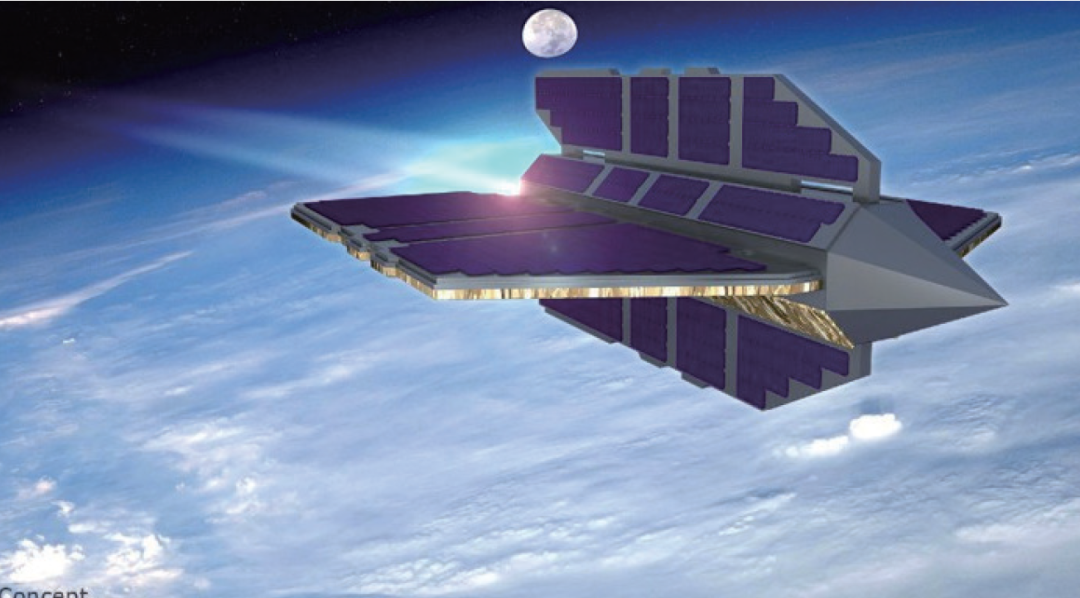

美国持续关注超低轨道维持技术,美国国防高级研究计划局(DARPA)在2024财年启动“水獭”(Otter)项目,旨在开发和演示适用于超低轨道的吸气式电推进技术。该技术能够利用稀薄空气作为推进剂,突破传统推进剂的限制,显著延长卫星的在轨运行寿命,其技术的成熟将在军事太空行动中发挥关键作用,为持久性军事情报、监视与侦察(ISR)领域带来革命性突破,改变现有格局。“水獭”项目中正在研发的VLEO卫星的外观构想图如图4所示。

天基太阳能发电技术处于探索阶段,

或有望实现太空能量传输

太阳能作为一种广泛可用的清洁能源,被视为解决化石能源的过度消耗问题的关键。然而,尽管地面太阳能系统在近年来得到了广泛应用,但它们依旧面临着昼夜循环、天气、大气层吸收和散射等一些固有的限制。而天基太阳能发电(SBSP)技术通过在太空建设太阳能电站,将太阳能转化为电能,并通过微波或激光等方式将能量传输到地面电力系统,不受天气影响。该概念自1968年由美国首次提出以来,一直受到广泛关注和研究。然而,由于应用需求不足、系统规模庞大以及操作难度高等因素,SBSP技术长期处于探索阶段。

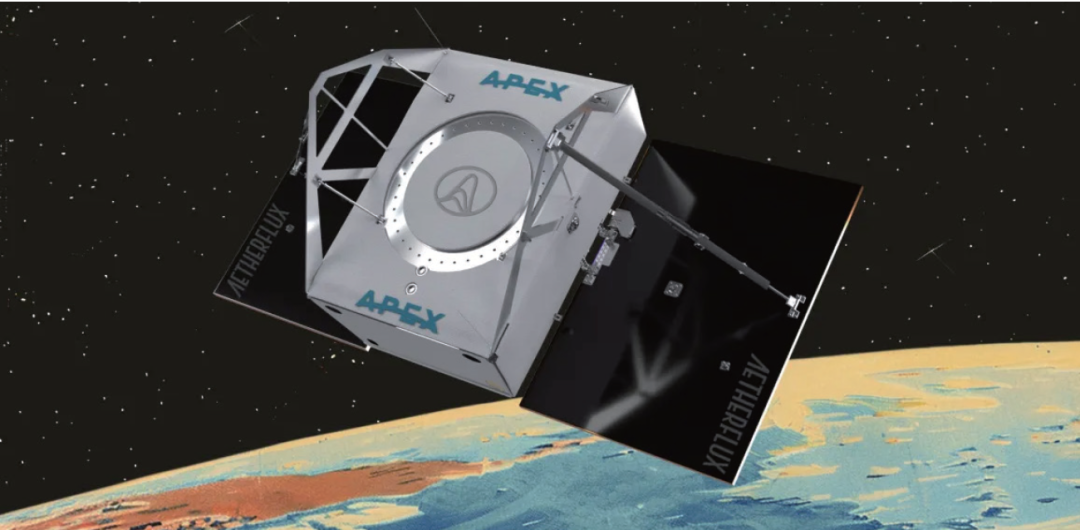

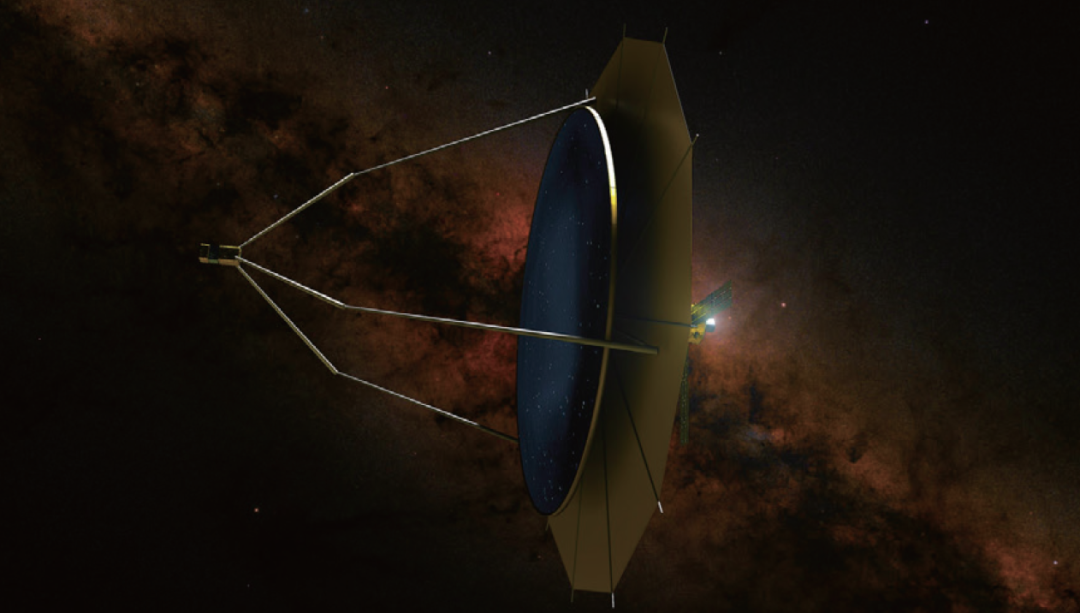

2024年1月,NASA发布《天基太阳能》报告,全面评估了当前至2050年SBSP技术的可行性。该报告探讨了这一技术可能带来的利益和面临的挑战,以及NASA可能采取的战略路径和技术发展路线。目前,NASA正在评估两种主要的天基太阳能发电方案,分别为定日镜群技术与基于传统平面阵列设计的太阳能电池技术。其中,定日镜群技术可自动将反射器转向聚光器以收集太阳辐射,并可几乎全年全时实现发电,相较于基于传统平面阵列设计的太阳能电池技术可提高65%的收集效率。除NASA外,美国其他机构和企业也在积极开发SBSP技术。2024年10月,以太流公司(Aetherflux)计划开发并部署卫星星座,用于收集太阳能。与传统的地球同步轨道天基太阳能电站不同,以太流公司的星座将部署在近地轨道上,并将采用红外激光将电力传输回地面。该公司计划在2026年初发射一颗小型实验卫星,验证SBSP技术的可行性和性能(见图5)。

03

先进推进系统

深空核推进技术多次迭代测试,

核热推进推动深空探索任务加速

当前,月球轨道常态化运行、外太阳系探测及星际资源开发等深空探索任务对高比冲、长寿命推进系统的需求日益迫切。然而,传统化学推进系统受限于燃料效率,其比冲较低,导致深空探索任务周期长,难以满足敏捷地月空间机动等军事需求与深空探索任务。为解决这一问题,美持续关注核热推进技术(NTP),该技术通过核反应堆加热液氢工质,通过高温膨胀喷管产生推力,比冲可达850s以上,为化学火箭的2倍,有望实现航天器在深空探索任务中的快速部署与轨道维持。

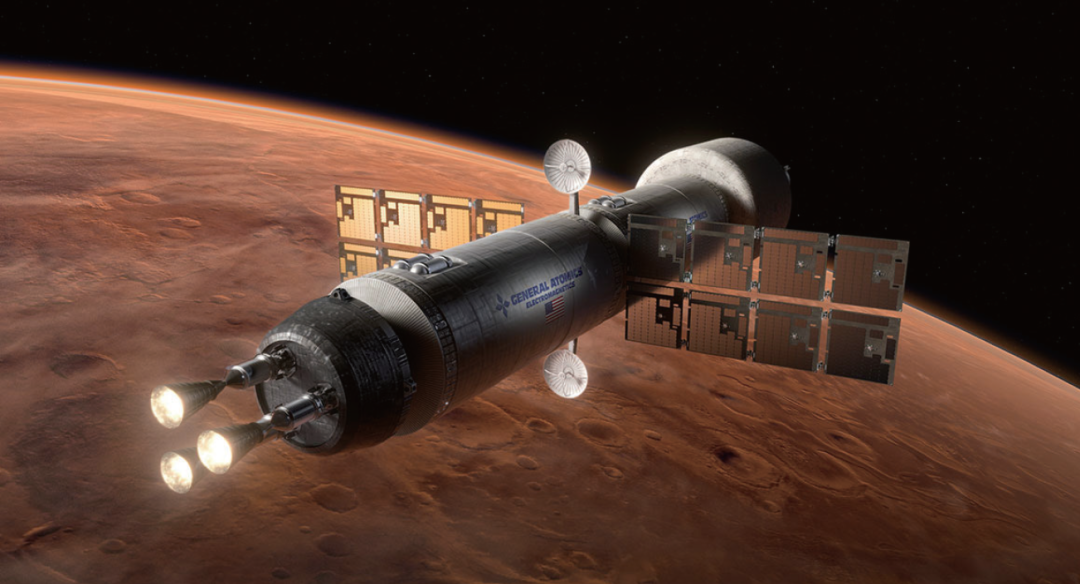

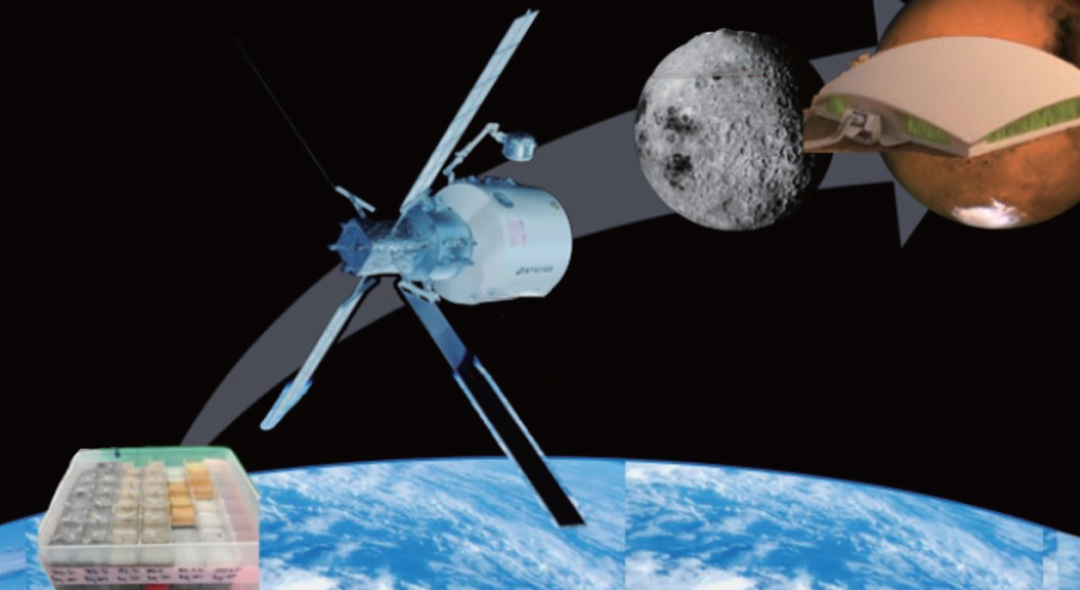

自2024年以来,NASA通过“空间核推进”(SNP)项目持续完善核热推进技术(见图6)。由NASA和美国能源部资助的通用原子能公司(General Atomics)和超安全核能公司(Ultra Safe Nuclear Technologies)依托该项目,持续发展并完成多项核热推进技术反应堆设计优化、组件制造验证及测试评估。其中,在NASA马歇尔航天中心进行的燃料测试中,研究人员将反应堆燃料样品暴露于高温氢气环境,通过快速升温模拟核热推进技术发动机工作曲线,验证多种防护材料性能。

未来,随着核推进技术从实验室走向实际应用,将有望实现大幅缩短地火转移时间,并增加有效载荷质量,并实现快速深空探测等全新的任务模式。特别是对NASA来说,其不仅可辅助NASA重返月球,更有望将月球作为人类前往火星的跳板,实现NASA“阿尔忒弥斯”(Artemis)计划中“月球到火星”(Moon to Mars)战略需求。

旋转爆震火箭发动机技术攻克高温瓶颈,

有望实现高超音速飞行

旋转爆震火箭发动机(RDRE)作为一种实现高超音速飞行的可行途径,受到广泛关注。区别于传统火箭发动机的恒压燃烧方式,RDRE通过连续高压爆震维持燃烧,显著提升燃烧室温度和压力,获得更高比冲,从而产生强大推力,有望在高超音速技术领域取得突破。

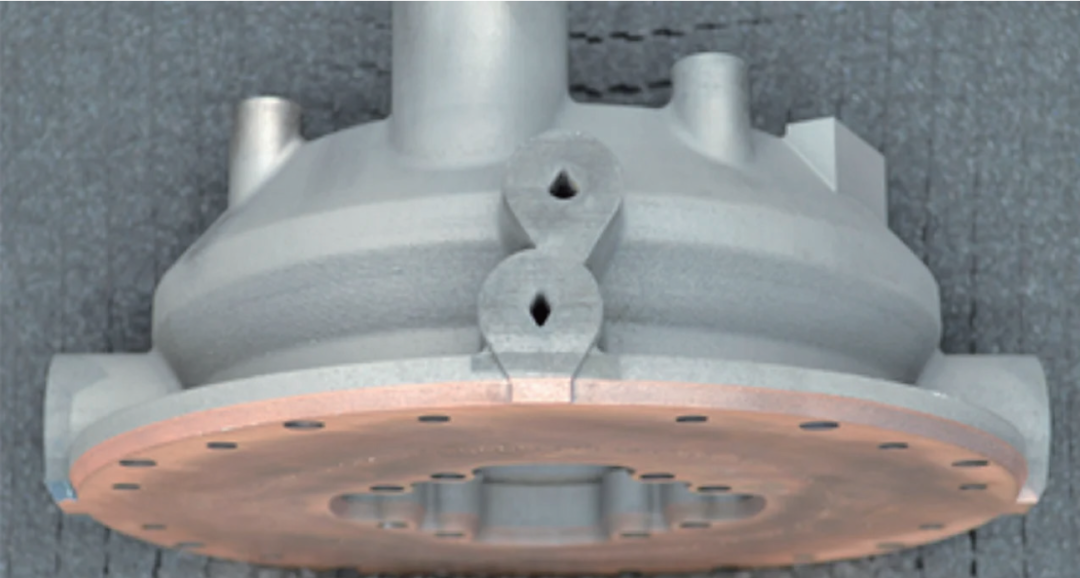

为实现在高超音速技术领域的突破,美国将RDRE作为关键技术进行研究。2024年6月,在NASA和空军研究实验室(AFRL)的支持下,框架公司(Quadrus)先进制造部门通过选择性激光熔化技术成功制造出首个双金属RDRE喷射器(见图7)。该喷射器采用导热性能优异的铜铬铌合金(GRCop-42)和抗氧化的镍基高温合金(Monel K500),有效缓解了旋转爆震过程中的高温问题,并实现了更轻的设计解决方案。此次测试通过材料与工艺创新,攻克了高温环境下轻量化与寿命瓶颈,使得RDRE的综合效率已接近理论极限的80%~90%,未来若实现规模化生产,其应用将覆盖从近地轨道到深空探测的全场景,成为下一代航天推进系统的核心。

04

未来探索与制造技术

太空原位资源利用技术突破辐射耐受测试,

加速菌丝栖息舱部署

当前,随着全球对深空探索兴趣的增长,月球作为人类未来开发目标的重要性日益凸显。然而,太空探索面临核心矛盾,由于火箭运载能力的限制,传统的将预制舱体搭载至地外的“海龟背负式”运输方案虽可靠性高,但消耗大量上行载荷质量,严重限制任务灵活性。因此,亟需突破现有负重模式,转向“飞鸟式”轻量化策略,即通过太空原位资源利用(ISRU)直接在地外环境构建基础设施,实现低质量、高机动、可持续的深空探索(见图8)。这一需求在美国“阿尔忒弥斯”计划推动的月球长期驻留任务及后续火星探索中尤为迫切。为此,美着力发展太空原位资源利用技术,开展了以真菌菌丝体生物复合材料为核心的解决方案,旨在以真菌菌丝为基材,通过调控营养基质(如:月壤模拟物、藻类/细菌共生体系),在目标星球表面原位生长出从居住舱、家具到日用品的完整功能结构。目前,该策略已作为唯一项目,进入2024年“NASA创新先进概念”计划(NIAC)第三阶段,其已建立了真菌-月壤模拟物复合材料的标准化制备流程,在行星模拟舱中完成了紫外辐射、极端温变等环境耐受性测试,后续将通过“商业月球有效载荷服务”任务,在月球南极等目标区域部署菌丝栖息舱原型。

未来,一旦基于真菌的原位建造技术成熟,将有望颠覆传统地外基建模式,成为深空探索“轻量化革命”的关键推手。其“生长即制造”的理念不仅契合NASA“阿尔忒弥斯”计划与火星战略,更可能催生跨星球尺度的可持续工程。

低成本、批量化光学载荷制造技术有望实现

天基感知“半导体”加工模式

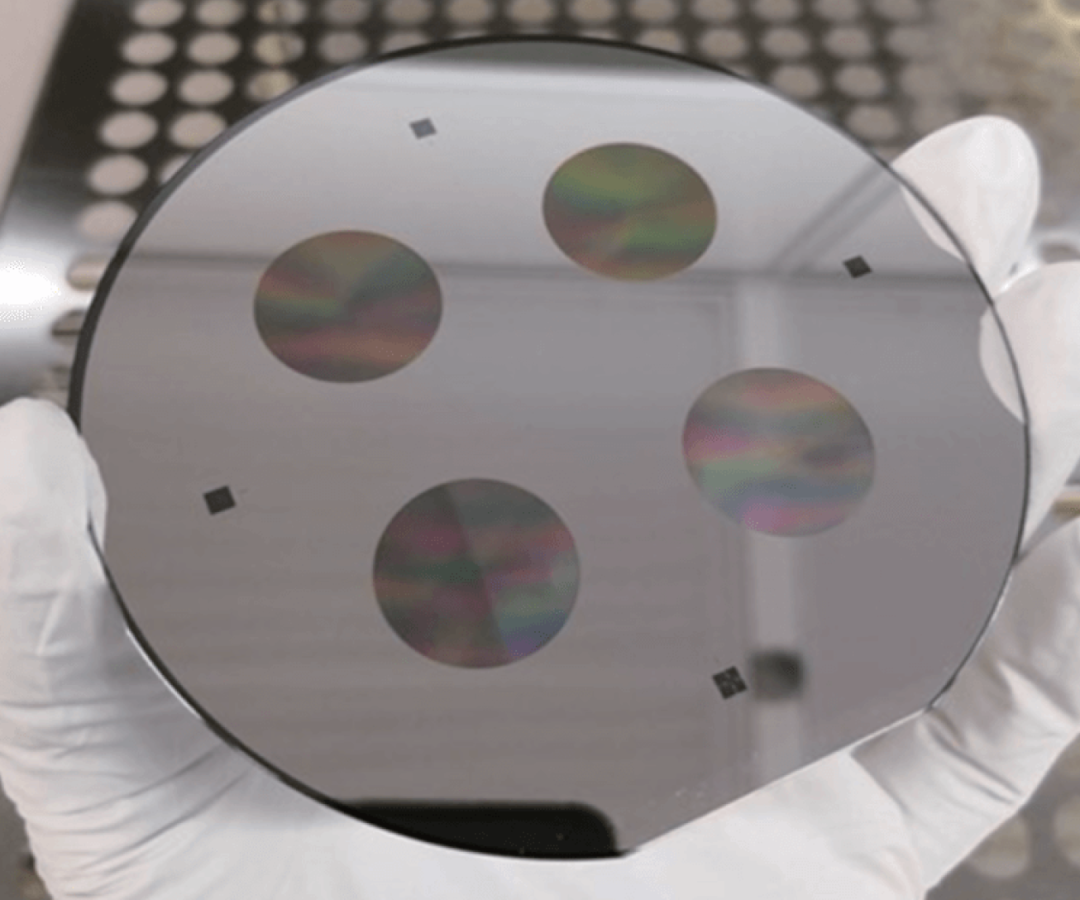

随着用于地球观测和情报收集的商业超大规模星座的兴起,市场对全新光学系统的快速制备产生了迫切需求。然而,传统大口径光学载荷面临两大核心瓶颈:单体制造成本高达数千万美元量级、精密光学元件加工周期普遍超过12个月。这制约了以“星盾”(Starshield)为代表的美国大规模星座的快速组网和商业化进程。基于此背景,美国积极研发低成本、可批量化制造的遥感载荷技术,旨在通过制造工艺革新实现光学载荷成本降低、生产周期缩短的跨越式发展。而复制复合材料光学(RCO)技术与超表面平板成像技术作为关键技术,在2024年得到进一步验证。

2024年3月,美国国家侦察局(NRO)联合航空航天公司(Aerospace)与L3哈里斯公司(L3 Harris)研发的RCO技术通过USA-352卫星完成在轨验证。该技术原理基于超精密抛光母模制备与复合材料热压成型工艺,通过将母模表面形貌转印至碳纤维增强镜坯后,采用离子束修形技术实现纳米级精度修正,使光学系统在保持质量轻、成本低的同时,将加工周期从18个月压缩至6个月,目前已完成首批3套1.2米级主镜的太空环境稳定性测试。此外,CFD研究公司也已启动基于超表面技术替代传统笨重光学元件的新型轻薄红外(IR)光学器件的研发(见图9),以满足军事瞄准与情报、监视与侦察(ISR)等平台日益迫切的尺寸、重量与功耗(SWAP)缩减需求。该技术在成功演示长波红外(LWIR)超表面透镜的基础上,进一步采用“逆向设计方法”与高效新材料进行性能优化,并最终将成品集成到相关红外摄像机中进行验证。

未来,一旦上述低成本、批量化制造技术实现突破,将使单星光学载荷成本显著降低,推动光学制造从“定制化”向“半导体式”批量生产转型,加速遥感大规模星座的建设和商业化进程,最终实现全球信息网络的泛在感知和智能服务。

低成本、大口径光学制造技术持续推进

流体望远镜开发

传统的大口径太空望远镜由于其制造和部署成本高昂,限制了进一步的应用和发展。为解决这一问题,“NASA创新先进概念”计划于2024年继续将流体望远镜(FLUTE)作为突破低成本、大口径光学系统的重要方向之一。该技术旨在通过微重力环境下的液体光学技术,开发出大口径、无分割的液体主镜望远镜,显著降低制造和发射成本。

2023年,NASA开始资助FLUTE技术的开发,由NASA艾姆斯研究中心(ARC)以50m口径太空天文望远镜为背景,开展流体望远镜的概念设计和实验室仿真验证(见图10)。2024年5月,FLUTE技术被选为“NASA创新先进概念”计划的第二阶段研究项目,继续获得NASA的资金支持,重点研究其可行性。该技术的下一阶段核心目标是通过一颗小型卫星进行完整液体光学系统的轨道演示,验证其在太空环境中的实际运行效果。同年8月,FLUTE技术进行了零重力抛物线飞行测试,主要测试外部框架与内部液体的相互作用以及表面扰动模型的验证。

05

小结

当前,航天前沿技术的发展表明,太空正处于快速、颠覆性变革之中。当前,各项航天前沿技术的发展并非孤立进行,而是构成了一个紧密交织、相互促进的生态系统。人工智能驱动的自主操作技术的发展,并非单纯的技术升级,更是有效管理VLEO星座的复杂性、实现太空原位资源利用任务的有效保障。此外,地面人工智能对能源和算力的巨大需求,又为将基础设施转移至太空的天基太阳能发电技术和太空大数据中心创造可行途径。航天前沿技术的发展可总结为以下特点:

一是技术呈现军民两用态势。几乎每一项被评估的技术,从用于提升地月空间机动性的核推进技术,到用于实现持久监视的低成本光学载荷制造技术,均受到国家安全竞争和商业机遇的双重驱动。这表明航天前沿技术在加速发展的同时,也增加了太空成为更具对抗性领域的风险。

二是软件价值提升。太空领域资产的价值正在从硬件平台向操作平台的软件和人工智能不断转移。在卫星平台上部署先进载荷和更新人工智能算法的能力,将变得与运载火箭、卫星等同等重要。

三是在轨技术有望推动经济发展。太空原位资源利用和天基太阳能发电技术等先进概念已不再是理论空谈,其有望改变未来太空经济的发展模式。在该模式中,太空领域的价值不仅只局限于数据服务等领域,更包括产生于太空的推进剂、能源、制成品等。

总之,航天前沿技术的持续发展,正持续构建能力更强、集成度更高的太空环境。未来,随着技术成熟度的不断提高与新技术的不断突破,地球与太空基础设施之间的界限将日益模糊,从而形成单一整合的人类经济与战略活动空间。

蓝箭航天与中国星网、垣信卫星签署发射服务合同,将为GW星座和千帆星座提供批量化发射服务,商业化前景值得期待。

Viasat宣布退出其在Navarino的持股,因该公司获得ICG融资,联合创始人重新投资,交易预计2026年3月完成,双方将继续保持商业合作关系。

TransDigm Group以9.6亿美元现金收购射频产品制造商Stellant Systems,后者将继续以现有名称运营,收购需监管部门批准。