●AI浪潮下的地球瓶颈:太空召唤的必然逻辑你或许难以想象,一个大型数据中心每天消耗的冷却水,堪比一座 5 万人口城市的用水量——这不是比喻,而是现实。根据美国能源与环境研究所(EPRI)数据,典型大型数据中心每日用水高达500万加仑,主要用于冷却高热负载服务器。

随着Grok、ChatGPT、Gemma等AI模型的训练规模爆炸式增长,全球数据中心的电力消耗已占人类总用电量的2%至3%,并预计到2030年将翻倍。马斯克在X平台直言:「AI的计算需求正推动又一波太空化浪潮。」与地球相比,太空具备天然优势。太阳能辐射强度是地表的1.36倍,在极地或地球同步轨道上能量利用率可达99%,远高于地面的30%至40%。

真空环境提供无限热沉——即通过辐射散热的无耗材冷却机制,完全不依赖水资源。贝佐斯在今年10月意大利科技周上强调:「太空有24小时不间断的太阳能,没有云、没有雨、不受天气影响。」他将太空数据中心视为卫星革命的自然延伸,从气象与通信走向计算与制造。而这一切,正在变为现实。就在11月1日,初创企业星云公司(Starcloud)搭乘SpaceX猎鹰9号火箭发射,成功将搭载英伟达 H100 GPU 的Starcloud-1 卫星送入轨道,标志着轨道级计算的首个实战开端。

●巨头蓝图:SpaceX的分布式帝国与亚马逊的轨道雄心在这一领域,SpaceX无疑处于领跑地位。马斯克在今年10月底回应Ars Technica报道时表示:「只需扩展星链V3卫星,就能构建太空数据中心。SpaceX会这么做。」

航天咨询机构Quilty Space分析总监凯勒布·亨利指出:「星链将拥有全球卫星行业无可匹敌的容量规模。」SpaceX已通过星链实现商业可行性,全球用户接近800万,宽带业务全面盈利。下一步,SpaceX将构建分布式轨道计算架构——让上万颗卫星如蜂巢般协作,在近地轨道实现边缘计算、AI推理和内容分发。

X平台用户ApoStructura指出,这种架构可避开组装难题,形成一个去中心化的轨道数据中心,潜在年营收或超过1000亿美元。结合宽带与卫星直连手机服务,SpaceX正迈向「史上最盈利的企业」之路。Reddit社区用户补充指出,这种分布式设计还可实现「优雅降级」——即部分卫星失效并不影响整体网络运行,可靠性远超单体式结构。相比之下,亚马逊(Amazon)的布局更着眼长期。贝佐斯预测,太空数据中心将「在成本上击败地面设施」,得益于其无限太阳能供应与无冷却负担。他将这股浪潮比作2000年代的互联网泡沫,但认为AI的社会效益「将更加深远且普惠」。虽然亚马逊尚未正式披露相关计划,但旗下蓝源(Blue Origin)正加速新格伦火箭发展,旨在进一步降低发射成本。结合亚马逊云服务(AWS)在全球云计算市场超过30%的份额,亚马逊未来可将太空数据中心与AI云服务深度整合,构建轨道版AWS。

●可行性剖析:优势闪耀,挑战犹存太空数据中心的核心价值在于破解地球资源瓶颈。显著优势包括:

能源利用率高——太空太阳能强度为地球的1.36倍,能量利用率高达 99%。无需用水冷却——真空环境可直接辐射散热,无需冷却水系统。

节能减碳——据星云(Starcloud)估算,这将使碳排放降低约 10 倍。经济潜力巨大——据约翰斯顿咨询机构预测,轨道数据中心总成本(含发射)仅为地面方案的十分之一。

应用层面,轨道数据中心可支持地球观测(农业、灾害、资源监测)与低延迟内容分发。例如,若在轨缓存流媒体内容如Netflix片库,上行带宽可节省百倍。但挑战同样是「地狱级」的。比如辐射防护:低轨辐射会损伤硅基芯片,必须加装屏蔽层或采用抗辐射材料,导致质量与成本上升。

再比如热管理:数据中心废热高达吉瓦级,太空仅靠热辐射远不足以排散。国际空间站的散热系统仅能处理70千瓦,而单组英伟达 GB200 NVL72模块功率就超过130千瓦。要散热1吉瓦需要2平方公里辐射面,这使大型结构设计极具挑战。还有维护与寿命:卫星硬件平均寿命5至7年,而GPU故障频率高。高轨维修成本天价,低轨则面临轨道衰减与微流星体风险。

另外,延迟与发射成本:地球—轨道信号往返约100毫秒,适合训练但不适合实时应用。按Quilty Space估算,若发射成本降至200美元/公斤(LEO)或500美元/公斤(HEO),轨道计算才具经济可行性。但目前每次发射动辄数千万甚至过亿美元难以支持。除非未来星舰的发射成本能低到每发数百万美元的马斯克目标。

●未来格局:分布式革命与万亿太空经济尽管难题重重,但太空计算的潜力正逐步显现。贝佐斯坚信它将「击败地面成本」;星云公司(Starcloud)更大胆预言:「十年内,几乎所有新建数据中心都将位于太空。」根据BIS Research数据显示,到2035年,在轨数据中心市场规模将达390亿美元,复合年增长率高达67.4%。这将成为新一轮太空经济的核心引擎,延展至轨道制造、太阳能电力与小行星采矿等领域。未来格局或将这样展开:SpaceX凭借发射与卫星网络优势,主导分布式轨道架构;亚马逊依托云计算经验与蓝源火箭,锁定大规模AI计算;星云、相对论航天、孤星数据控股等新兴玩家注入创新活力,占据细分赛道。

据Nextbigfuture预测,SpaceX将与英伟达、亚马逊以及克鲁索能源(Crusoe Energy)竞逐吉瓦级轨道设施,试图为地球AI计算「卸下能耗枷锁」。长远来看,太空计算或将成为万亿级太空经济的核心支柱。如果AI架构延续当前能耗趋势,太空将成为最终归宿;如果算法革命带来高效化,地面可能再度领先。

2 月 10 日,宇航电源领军企业电科蓝天登陆科创板,公司为国内宇航电源核心供应商,市占率超 50%,深度服务国家重大航天工程与商业星座。

Telesat与中东Es’hailSat达成战略合作,共同为卡塔尔及主要国际市场提供低地球轨道卫星连接服务。双方将联合开展服务验证和市场开发,推进卫星网络建设。

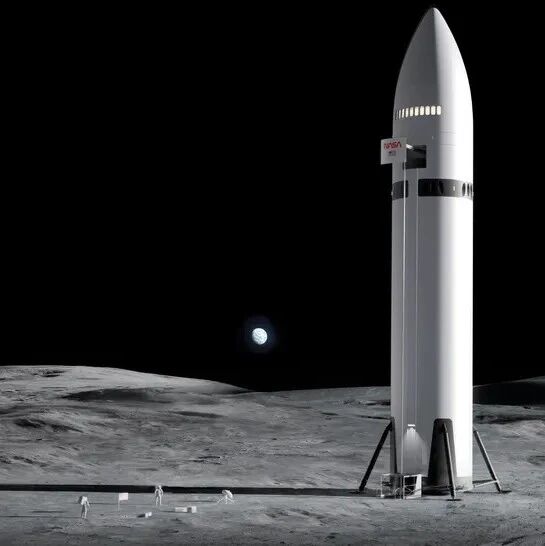

2 月 9 日马斯克宣布,SpaceX 短期重心转向月球,计划 10 年内建成自给自足月球城市,火星计划延后并将并行推进。