一是直接服务模式,直接向当地用户提供服务,不依赖当地运营商的介入;二是合作分销模式,直接向用户提供服务,同时与本土企业合作,利用其作为市场分销和客户服务的渠道;三是合资合作模式,与本土运营商建立合资或合作关系,共同承担本地化运营、地面基础设施建设、市场分销、技术运维和客户服务等。四是资源整合模式,作为资源提供方与当地地面网络运营商合作,将服务融入本地网络服务体系中。

2026 年 2 月 2 日天仪空间完成 IPO 辅导备案,辅导及中介机构均已确定,该公司是国内商业 SAR 遥感卫星开拓者,核心技术团队背景雄厚。

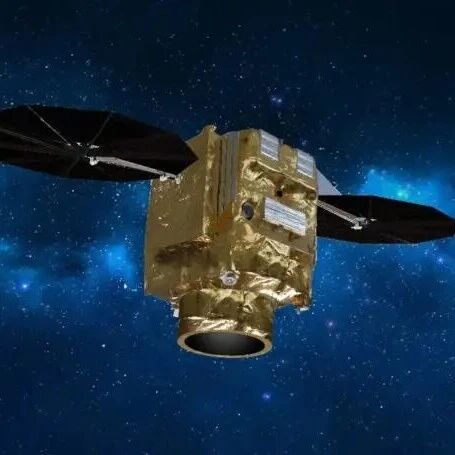

法国太空初创公司Skynopy赢得空客防务与航天公司合同,支持Pléiades Neo星座高分辨率光学影像服务的地面段增强,优化数据采集性能。

NASA阿尔忒弥斯2号任务湿排练完成但发现液氢泄漏等问题,团队决定放弃2月发射窗口,最早将于3月尝试发射,四名宇航员已暂时解除隔离。