空间站甘薯长势喜人,“太空菜园”升级没有“天花板”

最近,航天员宋令东透露,我国“太空菜园”有了“新成员”,那就是甘薯,而且长势非常好,块根饱满,令人惊喜。考虑到甘薯营养丰富,还有药用价值,科研人员正研究在太空中改良培育它,为长期“天上出差”的中国航天员提供全新的佳肴。在太空中培育各种农作物,努力探寻科学奥秘,提高产量,改良品种,属于“不太新鲜的前沿学科”,迄今人类已经积极实践了大半个世纪。

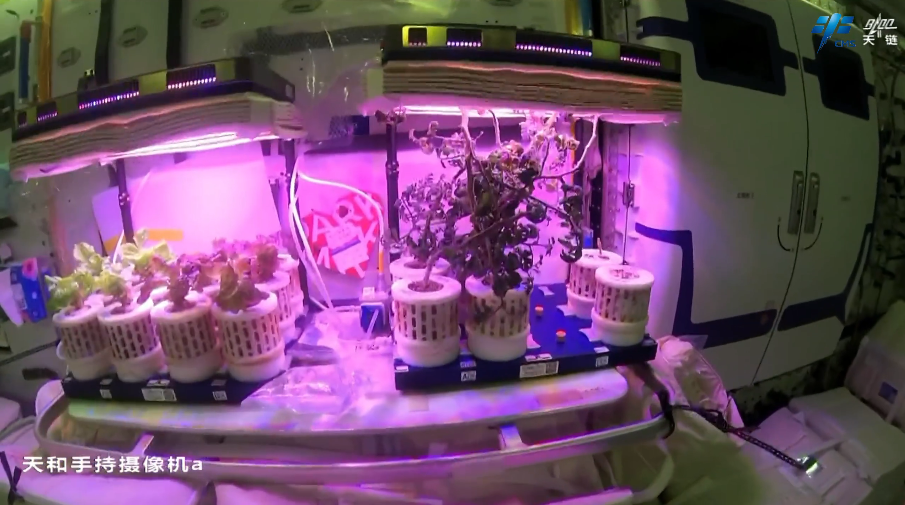

航天员在中国空间站内种植的生菜长势喜人第一批进入太空的农作物是玉米种子。1946年,美国使用V-2导弹改造的探空火箭,运送玉米种子飞越卡门线。随后,黑麦、小麦、水稻、大豆等农作物的种子或植株纷纷随卫星、飞船遨游太空。进入空间站时代,太空种植业务有了更大的场地、更充足的时间,科研成果也更加丰富多彩。20世纪80年代,苏联和保加利亚研制出全世界首个功能完整的空间植物培育设施。它在90年代初被送上和平号空间站,培育萝卜白菜。后来,美国加入这个项目,实现了完整的小麦“种子到种子”的生命周期培育。该设施的改进型又在和平号空间站内培育了更多种类的麦子、油菜、莴苣等。国际空间站的配套设施更加完善,“太空菜园”不仅培育出更多种类的农作物,包括不同类型的生菜、大白菜、水芥、甘蓝、百日菊等,更积极支持辣椒、萝卜、西红柿等家常菜在太空中生长。有趣的是,各国航天员将这类太空种植项目戏称为“即摘即食的沙拉作物实验”,不但遵循科研方法,研究农作物生长,还亲自“测试”它们的口感和营养价值。曾有航天员将太空培育出的辣椒添加到用牛肉、复水番茄、洋蓟制作的玉米卷饼中,一口咬下,味道相当不错。

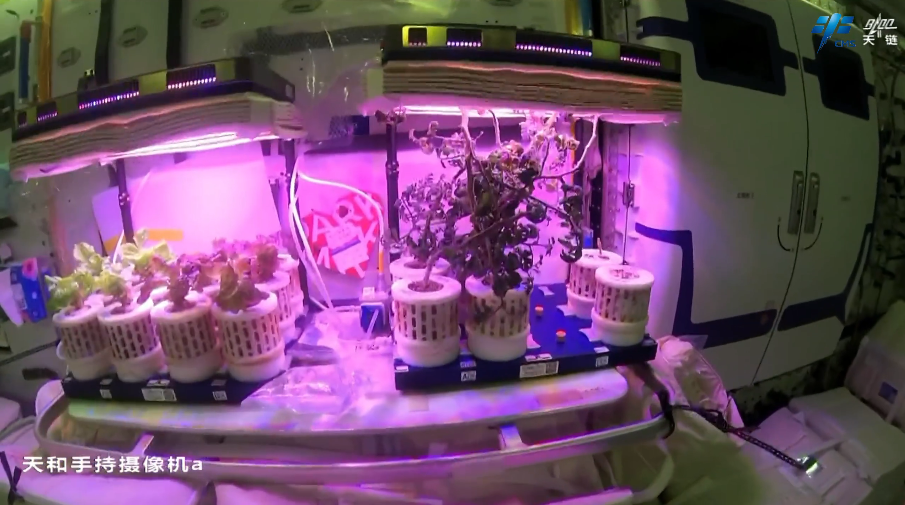

国际空间站上的航天员将他们种植的辣椒放在玉米卷饼中品尝我国空间站同样正在进行多种农作物种植实验,航天员不时可以品尝“新鲜的劳动成果”。据公开资料显示,“天宫”的栽培装置先后开展了生菜、西红柿、拟南芥、水稻等种植研究,在国际上首次完成水稻“从种子到种子”全生命周期空间培养实验。那么,相比科幻作品畅想的“太空农场”,空间站上的“太空菜园”还需要在哪些方面努力改进升级呢?外界结合当前公开的太空培育植物设备分析,认为它们至少还需要实施3项关键改进举措。第一,栽培基质有必要进一步改善。在传统观念中,种菜离不开土壤。但在太空微重力环境中,主要使用栽培基质来替代土壤。早期栽培基质是离子交换树脂,后来改用蒙脱石、岩棉、特殊烧结的陶粒等。总体来说,性能更先进、配置更完善的栽培基质有助于植物通气保肥,使太空培育更“复杂”的农作物成为可能。因为这些植物的根系多向生长,更容易扎入不断改良的栽培基质,养分吸收率和存活率更高。第二,系统自动化水平还需提升。太空培育植物设施是一个复杂系统,在国际空间站上,其体积大致相当于一个行李箱,设有超过180个传感器,全面控制装置内部的温度、湿度、二氧化碳浓度等参数,但仍有一些控制变量需要航天员手动操作,耗费精力不少,失误也在所难免。未来,想要在太空中快速规模化栽培农作物,提升设施自动化程度是至关重要的。更进一步,科研人员和航天员可以针对不同农作物的生长习性,调试设置标准化培育流程,以便收获更多丰富食材。第三,增加太空种植农作物的种类。人类已逐步掌握在微重力环境中培养番茄、生菜等“复杂”农作物的技巧,而“复杂”往往意味着营养丰富、口感美味。随着相关设施和空间站供给能力升级,扩大“太空菜园”成员范围已初步具备条件,甘薯算是“探路者”。

中国空间站里的太空栽培装置或许有人会产生疑惑:在空间站、未来外星球基地中,消耗宝贵的水和物资,培育农作物,真的比从地球运送高能量食品更划算吗?换句话说,太空种植有望为载人航天和外星球探索任务提供哪些帮助?外界认为,如果人类想要长期在太空生活工作,在遥远的外星球上建站驻扎,甚至进化成科幻作品畅想的“多行星物种”,那么大幅降低依赖从地球补给特定食物,尽量实现自给自足,将是大势所趋。一方面,货运飞船携带的预包装食品中,维生素会随着时间推移而分解消耗,航天员携带的复合维生素也不足以在较长的时间内满足需求,一旦不能及时收到补给,很可能引发健康隐患。随着飞上太空的人越来越多,在轨时间越来越长,特别是外星球载人任务被提上日程,不排除这类隐患会越来越严重,而“太空菜园”的新鲜收获将发挥更大的作用。另一方面,太空种植培育生命,可以为航天员营造出更浓厚的“地球气息”,有助于调节情绪,改善心理健康,提高工作效率。换个角度来看,绿色植物已成为地球的“标签”,而太空种植技术未来将帮助地球生命扩散到更广阔的宇宙空间,同样是人类文明向太空演化的重要组成部分。