深空探测是科技竞争的制高点。俄罗斯作为传统航天大国,始终将深空探测领域列为优先发展方向。近年来,俄罗斯提出“重返月球”等太空探索计划,规划一系列航天重大项目和工程,通过开展前沿技术研发、基础能力提升等重塑航天大国形象,重返深空探测领域领导地位。

本文着眼俄罗斯深空探测发展趋势,梳理深空探测计划、任务布局和领域优势,结合中俄合作现有基础,从战略层面、任务合作及深化交流等方面提出中俄合作启示,共同推动构建外空领域人类命运共同体。

俄罗斯是传统航天大国,其航天工业体系完备、技术基础雄厚。虽然受金融能源多方面制裁、经费不足、人员老化等影响导致航天发展滞后,但得益于苏联时期的深厚积淀,近年来俄罗斯通过大力实施航天改革、积极拓展国际合作等措施,在深空探测领域积极寻求突破。

2012年4月,《2030年前及未来俄罗斯航天活动发展战略》草案公布,对俄罗斯2030年前及未来太空活动的战略目标、基本原则、预期效果、优先方向以及战略实施机制等问题进行了明确阐述。这是俄罗斯政府首次提出太空战略,标志着俄罗斯太空事业发展由项目规划向战略规划的转型。

2016年,《2016-2025年联邦航天计划》审议通过,探月、探火等深空探测有关建设作为优先发展方向列入其中。受疫情及一系列地缘性政治问题影响,部分研制及发射计划延期或合作中止,但俄罗斯在月球探测和深空探测领域部分成果及关键技术仍处于领先地位,与中国等国家也建立了不同方面的合作。

近年,俄罗斯在世界新一轮深空探测热潮中,结合已有技术优势,规划了一系列深空探测任务。下文对俄深空探测计划及运载能力进行了梳理。

俄罗斯《2016-2025年联邦航天计划》中,月球计划被列为优先发展方向之一,主要考察月球南极地区,研究遥感和采样方法,采集原始状态的月壤和水冰返回地球,为载人登月和建立月球基地做准备。

月球-25(Luna-25)是俄罗斯航天国家集团(Roscosmos)的首个月球探测器。该探测器于2023年8月11日在东方航天发射中心发射。月球-25原计划在月球南极附近软着陆,并在月球表面运行一年以完成各项任务。但探测器在下降至着陆准备轨道时因发动机熄火系统出现故障偏离设计轨道并与月面相撞而坠毁。

据俄罗斯航天国家集团及俄罗斯科学院(RAN)有关报道,俄罗斯暂定计划在2027年执行月球-26(Luna-26)任务。探测器将在月球极地轨道(高度50~80km)运行1年,计划服役时间不少于3年,旨在通过高精度测绘技术,绘制出月球表面矿物分布及月壤中水冰资源的详尽地图。

月球-27(Luna-27)与Luna-26是月球-资源-1(Luna–Resurs-1)项目的组成部分。Luna-27将探索月球两极之一区域的表面成分和特性以及外部物理条件。根据俄罗斯科学院的建议,考虑可能向月球不同两极发射两艘相同的航天器。Luna–Resurs-1的开发工作已纳入《2016-2025年联邦航天计划》,并被纳入正在开发的2026-2035年联邦项目“科学”(Science)。

“火星生物学”(ExoMars)是一个俄罗斯和欧洲联合项目,旨在从人造卫星轨道和行星表面探索火星。该项目原定分为两个阶段实施,分别于2016年和2022年发射航天器。该项目第一阶段的实施于2016年开始。2022年3月17日,欧洲航天局(ESA)因政治原因暂停了第二阶段项目的实施,随后任务停止。

俄计划在2030年后发射“回旋镖”(Boomerang)星际探测器,以便采集火卫二(又称“戴莫斯”,Deimos)的土壤。“回旋镖”的发射是远征-M(Expedition-M)项目的第一阶段,该项目旨在对火星及其两颗卫星进行远程和接触研究。

据俄罗斯卫星通讯社报道,俄罗斯正在开展拉普拉斯-P(Laplace-p)任务,计划对木星及木卫三进行探测。拉普拉斯-P1将搭载探测木星行星系统的轨道模块,计划2026年实施木星和木卫三环绕探测。拉普拉斯-P2原本作为木卫二着陆任务来规划,目前取消了轨道器、将着陆点改为木卫三,计划2025年后发射。

金星是太阳系中离地球最近的行星,大小、密度和化学成分与地球相似;表面环境恶劣,目前仅苏联航天器着陆并传回珍贵信息。“今日俄罗斯”通讯社报道,俄罗斯计划于2029年发射金星-D(Venus-D)。据介绍,金星-D将由轨道和着陆装置组成,用于全面研究金星的大气层、表面和内部结构等,具体包括:开展金星大气层研究;将大气、气溶胶和可能的土壤样本从金星带回地球。

俄罗斯科学院官网表示,俄罗斯科学家已经为金星任务准备了初步设计。此外,行星际探测器将测试有关邻近行星上是否存在生命。派遣探险队的最佳日期是2031年,4个装置——一个轨道复合体、两个大气模块和一个着陆器将被发送到邻近的行星。科学家认为金星的云层中可能存在细菌,并且金星表面可能会形成基于氮和硅化合物的生命形式。

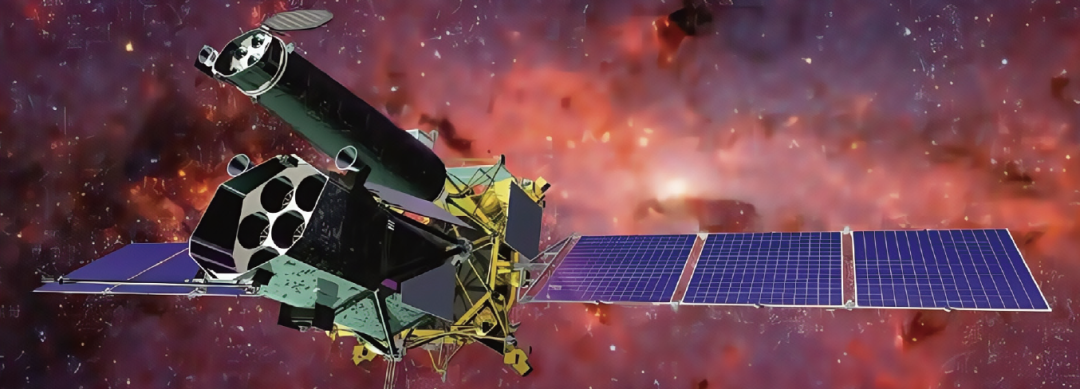

光谱-RG(Spektr-RG)空间天文台于2019年7月13日发射,是一项俄德合作空间天体物理学任务,旨在从距离地球150万千米远的地月系统拉格朗日L2点通过X频段研究宇宙空间,通过绘制X频段可观测宇宙中的所有大质量结构。

光谱-RG搭载了俄罗斯的“天文伦琴望远镜-X射线805A光器”(ART-XC)望远镜(覆盖4-30keV)和德国的“携带成像望远镜阵列的扩展伦琴调查仪”(eROSITA)望远镜(覆盖0.2-8keV),以获得不同能量范围的全天X射线图谱。eROSITA于2019年12月正式开始对整个天空开展巡天观测,原计划开展8次完整的扫描,每次扫描为期6个月,持续进行至2023年底,随后还将开展定点观测。但是在2022年2月,由于俄德终止空间合作,eROSITA被调整为安全模式,科学任务运行暂停,对已获得的科学数据的分析工作仍在继续。

图1 光谱-RG空间天文台

俄火箭以其成本优势在国际发射服务市场竞争力较强,目前拥有小、中、大、重型运载能力,现役火箭主要是联盟-2(Soyuz-2)系列、质子-M(Proton-M)系列、“安加拉”(Angara)重型火箭系列。

重型运载是月球和深空探测的主力军。俄罗斯新时代重型火箭研制正式开始于2018年,2020年进入实质性研制阶段,2021年暂停,2023年4月宣布恢复超重型火箭设计工作。

图2 安加拉-A5

多年来,俄罗斯积累了丰富的经验及教训,目前形成了“CTK-50”“CTK-75”“N-1F”三种重型火箭设计方案。

CTK-50火箭方案采用三级结构,配备液氧煤油发动机RD-171和RD-180,只有上面级发动机RD-0124MC具有冗余设计,初始推力1870kN,火箭的无故障运行概率为93%,近地轨道有效载荷50t。

CTK-75火箭方案采用五级结构,配备液氧煤油发动机RD-180和RD-191。如果采用充分冗余,其无故障运行概率为95%;若仅对RD-180采用冗余,则无故障运行概率会下降0.5%。初始推力3512kN,近地轨道有效载荷75t。

N-1F火箭方案(RD-180动力版本)运载能力设计为100吨级,具有喷气降落方式和可重复使用的可能性,初始推力4680kN,这一设计可能替代被叫停的“叶尼塞”(Yenisei)火箭项目原设计。

作为彼此最大邻国,在双方不懈努力下,中俄新时代全面战略协作伙伴关系达到历史最高水平并持续向前发展。俄方支持中方实现中国式现代化、中方支持俄方实现2030年前国家发展目标,从战略层面出发切实提升两国各领域务实合作水平。2023年3月和5月的元首互访,将中俄两国各领域合作推向更高水平。

中俄合作高度重视航天科技建设,双方政府多次强调航天发展战略意义,分别发布白皮书、联邦航天计划等指导文件,大力推动一系列航天领域重大项目和重大工程。

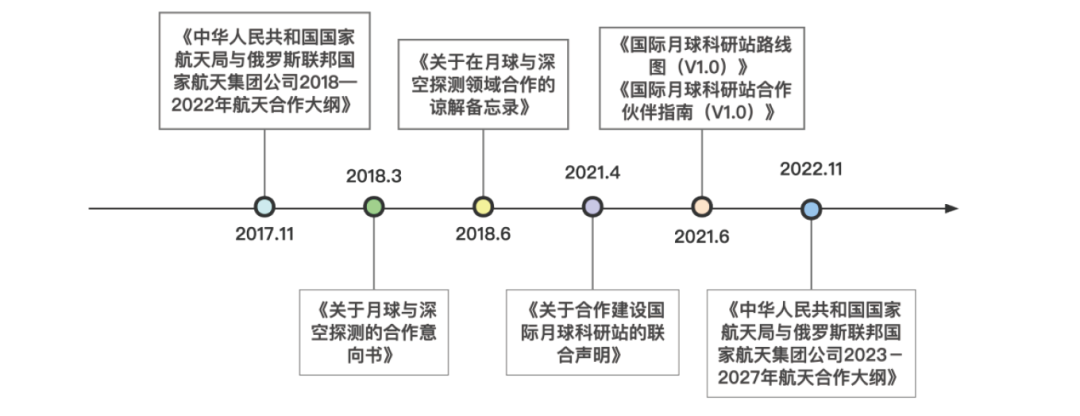

2000年,中俄总理定期会晤委员会航天合作分委会成立,自此,在两国元首的战略规划和引领下,中俄航天合作迅速发展,近年来取得丰富的合作交流成果。在新时代全面战略协作伙伴关系框架下,双方将在航天领域共同感兴趣的方向深化互利合作,包括落实《中华人民共和国国家航天局与俄罗斯联邦国家航天集团公司2023-2027年航天合作大纲》。

图3 中俄航天近年合作交流重要成果

2018年6月,在中俄两国元首见证下,《中华人民共和国国家航天局与俄罗斯联邦国家航天集团公司关于在月球与深空探测领域合作的谅解备忘录》签署,为双方启动在月球与深空探测领域合作奠定了基础。

2023年4月24日“中国航天日”主场活动启动仪式上,中国国家航天局首次向世界宣布“2022年中国赠送俄罗斯1.5g嫦娥5号任务获取的科学用月球样品”。此前,俄罗斯于2023年3月回赠中国Luna-16任务1.5g钻取样品。中俄双方分别利用珍稀月壤资源开展一系列科学研究,为深空探测、国际月球科研站(ILRS)建设提供技术验证。

2021年4月,中俄双方发布《中国国家航天局和俄罗斯国家航天集团公司关于合作建设国际月球科研站的联合声明》。2021年6月发布《国际月球科研站路线图(V1.0)》和《国际月球科研站合作伙伴指南(V1.0)》。

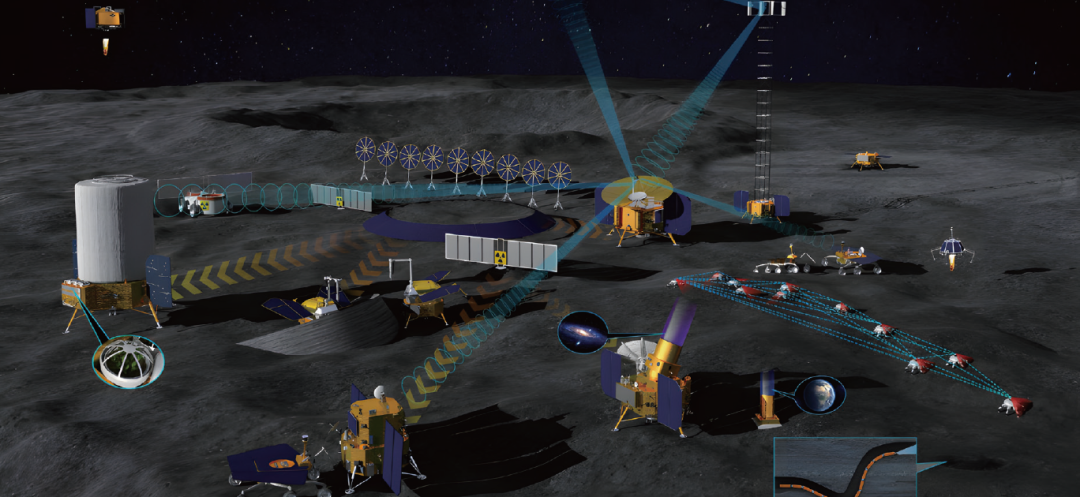

国际月球科研站是中国提出并发起的,旨在月球表面与月球轨道建立长期自主运行、短期有人参与、可拓展/可维护的综合性科学实验设施。具备能源效应、中枢控制、通信导航、天地往返、月面科考和地面支持等保障能力,持续开展科学探测研究、资源开发利用、前沿技术验证等多学科、多目标、大规模科学和技术活动。

图4 国际月球科研站概念图

中俄合作采用“7+6”任务规划:预计将实施13次发射任务。2030年前实施7次任务,包括中国的CE-4、CE-6、CE-7、CE-8和俄罗斯的Luna-25~27,共同构成科研站基本型。2040年前后实施6次任务,包括中国的ILRS-1~5和俄罗斯的Luna-28,构建科研站完善型;2040年后陆续增加科学设施及服务模块,实现月基科考、物质资源和环境资源开发等大规模应用,为载人火星探测等任务提供支撑。

纵览俄罗斯以往深空探测领域相关任务,俄罗斯本土深空探测项目中,苏联时期立项延续至今的任务占比较高。冷战结束、苏联解体后,俄罗斯金星探测等深空探测领域领先任务几乎处于停滞状态,但已有研究成果或技术仍处于国际领先地位,具有较大的国际合作空间。

2022年俄乌战争前,俄罗斯对外合作对象以欧美为主,合作内容包括运载火箭与发射、深空探测研究和近地空间站运维等方面,合作形式以共同研发、技术成果共享为主。俄乌战争爆发后,战争对世界格局产生了巨大影响,在欧美制裁下,俄罗斯航天任务受到巨大冲击,其火星探测等国际合作任务因项目取消遭受重大损失。

除具体工程、科研任务外,俄罗斯也高度重视国际规则及法律法规制定。俄罗斯在外空政策法规研究上具有丰富的经验,科研人员积极参与政府/非政府国际交流活动,对提升俄罗斯国际话语权具有重要意义。随着深空探测任务战略重要性的逐渐提升,深空探测领域已成为大国竞争的科技制高点,俄罗斯从政府层面至科研层面不断提高深空领域研究重视度,该领域国际合作意向强烈。

世界正经历百年未有之大变局,受到军事、经济等方面巨大冲击后,俄罗斯正尝试进行“转向东方”战略调整,也为中俄合作带来了更多挑战和机遇。以往中俄航天偏专项任务合作,合作可持续性不高,在战略部署、技术合作攻关、人才培养与交流等方面存在较大合作空间。在新时代全面战略协作伙伴关系框架下,中俄可以发掘更多合作契机,加速深空探测领域科技自主创新,推动中俄深空探测领域务实合作,努力增进两国人民福祉,为构建世界外空人类命运共同体贡献航天大国力量。

其一,进一步加深中俄深空探测战略对接。当前,航天特别是深空探测领域是中俄科技交流合作的重要领域。建议以此为契机,增进两国航天互信,进一步加强两国深空探测发展战略对接,完善长期合作总体设计,双方在整体框架下分阶段、有重点地制定合作计划,优势互补,促进中俄深空探测领域合作可持续发展。

其二,进一步加强重大任务深度合作。中俄航天合作正从基础技术合作向重大项目合作进行转型,积极推动在月球与深空探测、重型运载火箭及发动机等重点领域的大项目合作。建议借鉴俄与欧美联合投资、商业发射、合作研制、协同探测、共同开发第三国市场等航天合作模式,不断开拓具有国际影响力和市场竞争力的务实的任务级大项目合作,在彼此航天强国战略下,进一步加强核心关键技术的分享与合作攻关,大力推动世界深空探测跨越式发展。

其三,进一步加强深空领域政策法规研究合作。中国空间法起步较晚,俄罗斯在外空政策法规研究上能力与经验丰富。加强深空领域政策法规研究合作,有益于中国推动国际空间法研究,参与外空国际规则制定,从政策法规层面保障、机制上激励中国航天产业“走出去”。另一方面,在俄乌冲突期间,太空能力发挥了重要作用。不可忽视的是,美为了实现太空霸权地位,近年来一直加紧推进太空军事化并发布多项文件宣传、支持太空军事计划。中国作为负责任的航天大国,与俄在两国战略协作伙伴关系框架下共同维护以国际法为基础的外空国际秩序,加强深空探测领域政策法规研究合作,有利于确保太空秩序稳定。

其四,进一步加强深空领域社会团体合作与交流。科技社团牵头广泛组织学术交流活动、攻克难点,培训科技人才,加强国际合作与交流,是推动航天科技飞速发展的中坚力量。建议进一步研究设立中国深空探测领域国家级社会团体,组织更加开放活跃、形式多样的双边、多边的民间交流活动,充分调动领域科研能力,激发创新热情;拓宽国际合作形式,深化中俄、中国与其他航天大国(强国)深空领域科学、技术与工程交流,加速推进国际大科学工程,确保在政府层面、科研人员等基层科研层面齐力推进中俄深空领域合作,加快构建外空人类命运共同体。

2 月 25 日中科宇航公布火箭发射规划,力箭二号 3 月下旬首飞并已立项四次发射,力箭一号将高频发射,全年申报十三次发射任务并力争加码。

中科宇航力箭二号火箭计划3月下旬首飞,力箭一号全年申报13次发射;顺灏股份参股公司轨道辰光拟建大规模太空数据中心;电科蓝天在国网星座研制参与率达82%,宇航电源市场覆盖超50%。

HEO 公司与澳国防学院合作开展澳首个主动推进式卫星交会近距操作任务,以收购的卫星为平台,打造澳太空主权核心能力并助力国防建设。